在商业活动中,有时会出现乙企业以甲企业名义从银行贷款的情况,这种行为看似简单,实则蕴含着诸多复杂的因素和潜在的问题,对相关企业、金融机构以及整个经济环境都可能产生重要影响。

乙企业以甲企业名义贷款的常见原因

1、信用优势

甲企业可能在银行拥有良好的信用记录和较高的信用评级,相比之下,乙企业可能信用状况较差,或者成立时间较短,缺乏足够的信用积累,通过借用甲企业的名义贷款,乙企业可以利用甲企业的良好信用来获得银行的贷款批准,从而解决自身的资金需求。

2、资金需求紧迫性

乙企业可能面临着紧急的资金需求,例如急需资金用于扩大生产、购买原材料、支付货款等,如果按照正常的贷款程序和条件,乙企业可能无法在短时间内获得足够的资金,以甲企业名义贷款可以更快地获得资金,满足企业的紧急需求,避免因资金短缺而导致生产停滞或业务受损。

3、关联关系

甲企业和乙企业可能存在某种关联关系,例如乙企业是甲企业的子公司、孙公司或关联企业,在这种情况下,乙企业可能认为以甲企业名义贷款更为方便和可行,通过利用甲企业的名义贷款,乙企业可以更好地整合资源,实现企业集团的整体发展战略。

4、规避政策限制

某些情况下,银行可能对特定类型的企业或业务设置了贷款政策限制,对于某些行业或企业规模的贷款可能有严格的规定,乙企业可能为了规避这些政策限制,选择以甲企业名义贷款,以达到获取贷款的目的。

乙企业以甲企业名义贷款可能带来的问题

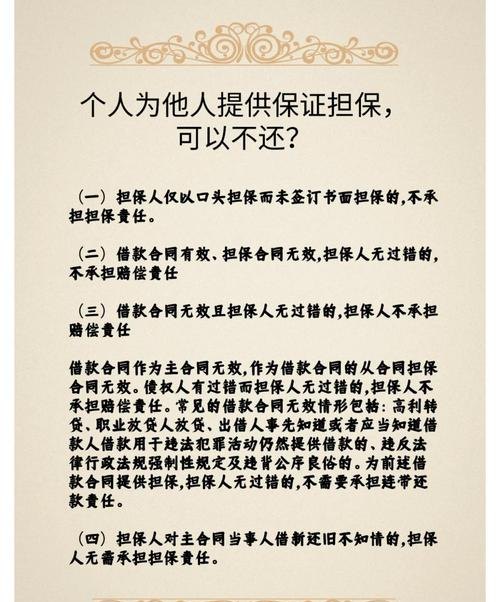

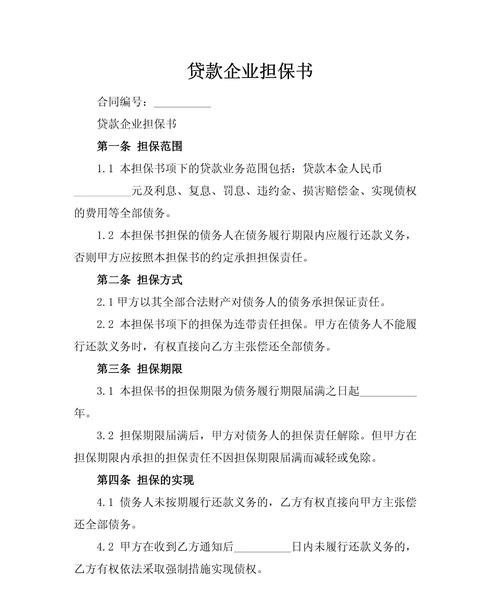

1、法律风险

乙企业以甲企业名义贷款,如果在贷款过程中存在虚假陈述、欺诈等违法行为,可能会引发法律纠纷,一旦被银行发现或被相关部门查处,不仅乙企业可能面临法律责任,甲企业也可能会受到牵连,如果乙企业无法按时偿还贷款,银行可能会向甲企业追讨贷款本息,这也会给甲企业带来法律风险和经济损失。

2、信用风险

乙企业以甲企业名义贷款,实际上是将乙企业的信用风险转移到了甲企业身上,如果乙企业经营不善、出现亏损或违约等情况,可能会影响甲企业的信用状况,降低甲企业的信用评级,这不仅会影响甲企业未来的融资能力,还可能导致甲企业在与其他企业合作时面临信用障碍。

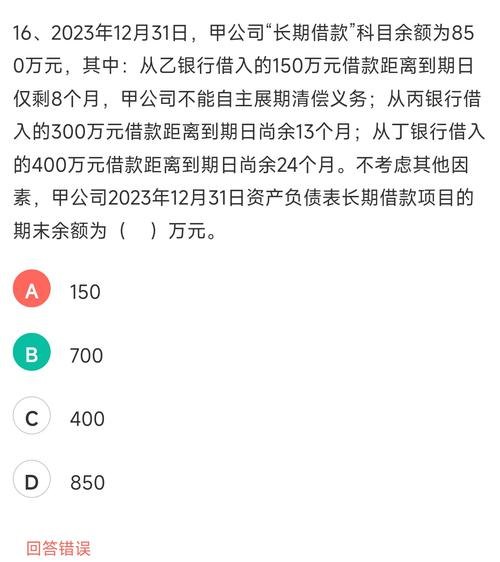

3、财务风险

乙企业以甲企业名义贷款,会增加甲企业的负债水平,从而提高甲企业的财务杠杆,如果乙企业的经营状况不佳,无法按时偿还贷款本息,可能会导致甲企业的财务状况恶化,增加财务风险,乙企业以甲企业名义贷款所获得的资金可能被用于乙企业的自身经营活动,这也会增加甲企业的资金管理难度和财务风险。

4、经营风险

乙企业以甲企业名义贷款,可能会干扰甲企业的正常经营决策,甲企业可能会因为承担了乙企业的债务而面临资金压力,不得不调整自身的经营策略,以确保能够按时偿还贷款本息,这可能会影响甲企业的长期发展战略和市场竞争力,乙企业的经营风险也可能会传递给甲企业,给甲企业带来经营风险和不确定性。

应对乙企业以甲企业名义贷款的建议

1、加强法律法规监管

政府部门应加强对企业贷款行为的法律法规监管,明确乙企业以甲企业名义贷款的法律责任和处罚措施,加强对银行贷款审批的监管,防止银行在贷款过程中出现违规行为,确保贷款资金的安全和合规使用。

2、完善企业信用体系

建立健全企业信用体系,加强对企业信用信息的收集、整理和共享,银行等金融机构可以通过信用体系查询企业的信用状况,评估企业的信用风险,企业也应重视自身信用建设,提高信用意识,按时偿还贷款本息,维护良好的信用记录。

3、强化银行风险管理

银行应加强对贷款业务的风险管理,建立完善的贷款审批制度和风险评估体系,在贷款审批过程中,应严格审查贷款企业的信用状况、经营能力、还款能力等因素,确保贷款资金的安全,银行应加强对贷款资金的跟踪和监控,及时发现和解决贷款风险问题。

4、加强企业内部管理

企业应加强内部管理,规范企业贷款行为,企业应建立健全内部管理制度,明确贷款审批流程和责任制度,防止出现违规贷款行为,企业应加强对贷款资金的管理和使用,确保贷款资金用于企业的合法经营活动,提高资金使用效率。

乙企业以甲企业名义从银行贷款是一种复杂的商业行为,可能会带来诸多问题和风险,为了规范企业贷款行为,防范金融风险,政府部门、金融机构和企业都应采取相应的措施,政府部门应加强法律法规监管,完善企业信用体系;金融机构应强化风险管理,加强贷款审批和资金监控;企业应加强内部管理,规范贷款行为,只有通过各方的共同努力,才能有效防范乙企业以甲企业名义贷款带来的风险,促进经济的健康发展。