在企业的运营过程中,资金的合理安排和使用至关重要,当企业面临资金短缺时,贷款往往成为一种重要的融资方式,一个常见的问题随之而来:企业贷款资金能支付工资吗?这看似简单的问题,实则涉及到企业财务、法律法规以及经营管理等多个方面,需要我们深入探讨。

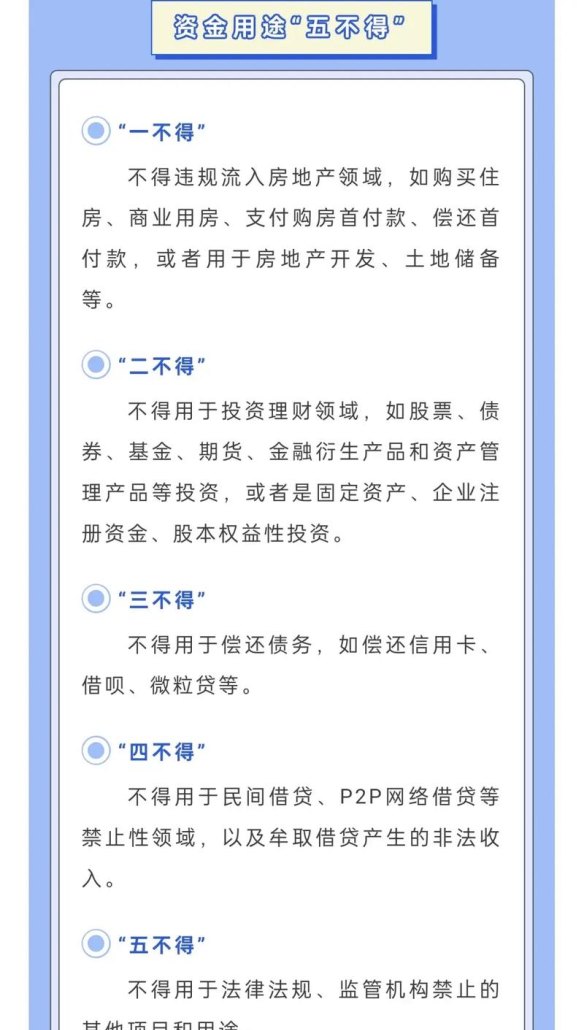

企业贷款资金的用途规定

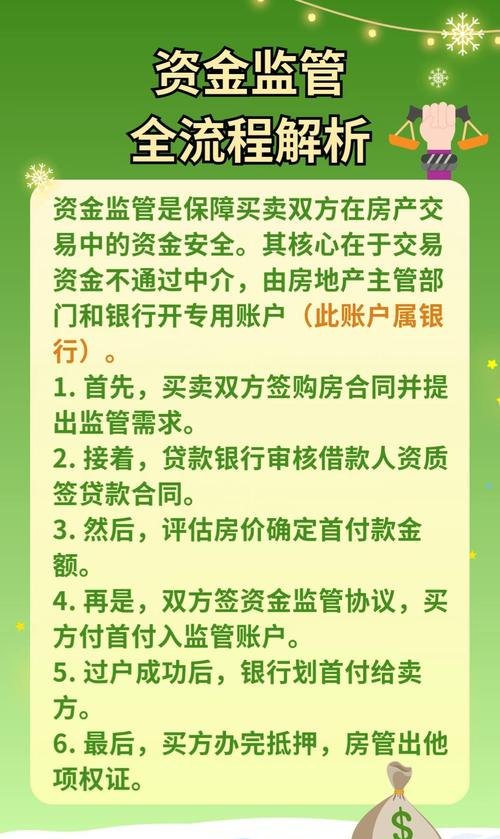

我们需要了解企业贷款资金的用途规定,银行等金融机构在发放贷款时会对资金的使用方向进行明确的限制和要求,这是为了确保贷款资金能够真正用于企业的生产经营活动,提高资金的使用效率,降低金融风险。

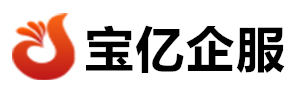

对于企业贷款资金的用途,常见的规定包括用于购买原材料、设备更新、扩大生产规模、支付货款等与企业主营业务相关的支出,对于工资支付是否可以使用贷款资金,不同的金融机构可能会有不同的政策和规定。

有些金融机构可能明确允许企业将贷款资金用于支付工资,认为这是企业正常生产经营所必需的支出,在这种情况下,企业可以在符合贷款合同约定的前提下,将贷款资金用于支付员工的工资,这有助于维持企业的正常运营,避免因资金短缺导致员工工资拖欠,从而影响员工的工作积极性和企业的声誉。

但也有一些金融机构可能对贷款资金的使用范围有较为严格的限制,不允许将其用于支付工资,这可能是因为他们担心企业可能会将贷款资金挪作他用,或者认为工资支付属于企业的日常运营成本,应该通过企业自身的经营收入来解决,在这种情况下,企业如果需要支付工资,可能需要寻找其他的资金来源,如自有资金、应收账款回收等。

企业的实际需求和经营状况

除了金融机构的规定外,企业自身的实际需求和经营状况也是决定是否可以用贷款资金支付工资的重要因素。

从企业的实际需求来看,如果企业正处于资金紧张的时期,例如在销售旺季来临之前,需要提前采购原材料和支付员工工资以保证生产的顺利进行,那么贷款资金可能是解决工资支付问题的一种可行选择,通过贷款获得资金,企业可以及时支付员工工资,稳定员工队伍,提高生产效率,从而更好地满足市场需求,增加销售收入。

如果企业的经营状况不佳,盈利能力较弱,即使获得贷款资金,也可能无法保证按时足额支付工资,在这种情况下,企业用贷款资金支付工资可能只是一种短期的应急措施,并不能从根本上解决企业的问题,长期来看,企业可能会陷入更深的财务困境,甚至面临倒闭的风险。

企业还需要考虑贷款资金的使用成本和还款压力,贷款通常需要支付利息和手续费等费用,如果企业将贷款资金用于支付工资,而不能有效利用这些资金创造足够的收益来覆盖贷款成本和还款,那么企业的财务负担将会加重,可能会影响企业的可持续发展。

法律法规的限制

除了金融机构的规定和企业自身的需求外,法律法规也对企业贷款资金的使用有一定的限制,在我国,《贷款通则》等相关法律法规明确规定,借款人不得将贷款资金用于股本权益性投资,不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营,不得套取贷款用于借贷牟取非法收入等。

虽然工资支付不属于上述禁止性规定的范畴,但企业在使用贷款资金支付工资时,仍需要遵守相关的法律法规和财务制度,企业需要确保工资支付的合规性,按照国家规定的最低工资标准和工资支付周期,及时足额支付员工工资,企业还需要妥善保管贷款资金的使用记录和相关凭证,以备金融机构和监管部门的检查。

如果企业违反法律法规的规定,将贷款资金用于其他非法用途,如用于个人消费、投资等高风险领域等,不仅会面临金融机构的违约责任和处罚,还可能会受到法律的制裁,这将对企业的声誉和经营造成严重的影响,甚至可能导致企业面临法律诉讼和破产清算。

综合考虑的因素

企业贷款资金能否用于支付工资,需要综合考虑多个因素,金融机构的规定是重要的参考依据,但企业自身的实际需求和经营状况以及法律法规的限制也不容忽视。

在决定是否用贷款资金支付工资时,企业应该首先评估自身的资金状况和经营前景,如果企业有足够的还款能力,并且贷款资金的使用能够为企业带来足够的收益,那么将贷款资金用于支付工资可能是一个合理的选择,但如果企业的经营状况不佳,还款能力有限,那么企业应该谨慎考虑,避免过度依赖贷款资金支付工资,以免陷入更深的财务困境。

企业还应该加强财务管理,合理安排资金使用,提高资金使用效率,通过优化生产经营流程、降低成本、提高产品质量和市场竞争力等方式,增加企业的盈利能力,从而减少对贷款资金的依赖。

企业贷款资金能否用于支付工资是一个需要谨慎考虑的问题,企业在做出决策时,应该充分了解金融机构的规定、自身的实际需求和经营状况以及法律法规的限制,综合权衡利弊,做出合理的决策,企业还应该加强财务管理,提高资金使用效率,确保贷款资金的安全和合理使用,促进企业的可持续发展。

![关于[企业名称]向[政府部门名称]申请贷款资金的报告](http://baoyicm.com/zb_users/upload/2026/01/20260117022616176858797635592.jpg)