本文深入探讨了企业贷款征信风险这一重要议题,首先分析了企业贷款征信风险的主要成因,包括企业自身经营管理问题、宏观经济环境波动、信用评级体系不完善等,接着阐述了其对金融机构、企业以及整个经济体系可能产生的多方面影响,最后提出了一系列应对企业贷款征信风险的策略,如完善信用评级制度、加强企业自身信用建设、优化金融机构风险管理等,旨在为降低企业贷款征信风险、促进金融市场健康稳定发展提供有益的参考。

一、引言

企业贷款是推动经济发展的重要资金来源之一,而征信则是评估企业信用状况、防范贷款风险的关键环节,随着市场经济的不断发展,企业贷款规模日益扩大,企业贷款征信风险也逐渐凸显出来,一旦企业出现信用违约等风险事件,不仅会给金融机构带来巨大的经济损失,还可能影响整个金融市场的稳定,甚至对宏观经济产生负面影响,深入研究企业贷款征信风险,分析其成因、影响,并提出有效的应对策略,具有重要的现实意义。

二、企业贷款征信风险的成因

(一)企业自身经营管理问题

1、经营策略失误

部分企业在市场调研、战略规划等方面存在不足,导致经营策略失误,产品或服务缺乏市场竞争力,进而影响企业的盈利能力和偿债能力,一些企业盲目扩张,涉足不熟悉的领域,结果因经验不足、资源配置不合理等原因陷入经营困境,无法按时偿还贷款本息。

2、财务管理不规范

企业财务管理不规范也是导致征信风险的重要因素之一,一些企业存在财务报表虚假、资金挪用、关联交易不透明等问题,使得金融机构难以准确评估企业的真实财务状况和信用风险,某些企业为了获取贷款,故意夸大资产规模和盈利能力,而实际财务状况却十分脆弱,一旦资金链断裂,就会出现严重的信用违约。

3、内部控制薄弱

内部控制薄弱会导致企业内部管理混乱,各项规章制度执行不力,企业在贷款资金使用、重大决策审批等方面缺乏有效的监督和制衡机制,可能出现资金被滥用、决策失误等情况,增加了企业的经营风险和信用风险。

(二)宏观经济环境波动

1、经济周期影响

经济周期的波动对企业的经营和信用状况产生重要影响,在经济繁荣时期,企业往往面临良好的发展机遇,盈利能力较强,信用状况相对较好;而在经济衰退时期,企业面临市场需求下降、原材料价格上涨、资金紧张等诸多困难,经营风险增加,违约可能性增大,在金融危机期间,许多企业因订单减少、资金链断裂而陷入困境,无法按时偿还贷款,导致金融机构不良贷款率大幅上升。

2、政策调整

宏观经济政策的调整也会给企业带来一定的风险,货币政策的收紧可能导致企业融资成本上升,资金流动性紧张,影响企业的正常经营和偿债能力,税收政策的变化可能增加企业的负担,降低企业的利润水平,进而影响企业的还款能力,产业政策的调整也可能使一些企业面临淘汰或转型的压力,增加了企业的信用风险。

3、市场竞争加剧

随着市场竞争的日益激烈,企业面临的生存压力不断增大,一些企业为了争夺市场份额,可能采取低价竞争、赊销等策略,导致企业应收账款增加,资金回笼速度减慢,增加了企业的资金风险和信用风险,市场竞争的加剧还可能导致企业经营业绩下滑,盈利能力下降,进一步加剧了企业的信用风险。

(三)信用评级体系不完善

1、评级指标单一

目前,我国企业信用评级体系中,评级指标相对单一,主要侧重于企业的财务指标,如偿债能力、盈利能力等,而对企业的非财务指标,如管理水平、市场竞争力、创新能力等重视不够,这种单一的评级指标体系难以全面、准确地评估企业的信用状况,容易导致对一些信用状况良好但财务指标不佳的企业低估其信用风险,对一些信用状况较差但财务指标较好的企业高估其信用风险。

2、评级机构独立性不足

部分评级机构在评级过程中受到利益相关方的影响,独立性不足,一些评级机构为了获取业务收入,可能与企业存在不正当的利益关系,在评级过程中对企业进行偏袒或放松标准,导致评级结果失真,评级机构之间的竞争也可能导致恶性竞争,影响评级的公正性和客观性。

3、评级结果更新不及时

企业的信用状况是动态变化的,而目前我国信用评级体系中,评级结果更新不及时的问题较为突出,一些评级机构在对企业进行评级后,未能及时跟踪企业的经营变化和信用状况,导致评级结果不能反映企业的真实信用水平,这使得金融机构在参考评级结果进行贷款决策时,可能会做出错误的判断,增加了贷款风险。

(四)法律法规不健全

1、信用法律法规不完善

我国目前的信用法律法规还不够完善,对企业信用信息的采集、披露、使用等方面缺乏明确的规定,导致企业信用信息的共享和利用存在困难,对于信用违约行为的处罚力度也相对较轻,难以对企业形成有效的约束,使得一些企业存在侥幸心理,故意违约。

2、担保法律法规不健全

担保是金融机构防范贷款风险的重要手段之一,但我国的担保法律法规还存在一些缺陷,担保物的评估、处置等方面的规定不够明确,导致在实际操作中存在诸多困难,影响了担保的有效性,对于担保机构的监管也不够严格,一些担保机构存在违规经营、风险控制不力等问题,增加了金融机构的担保风险。

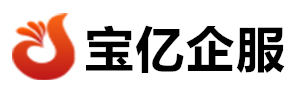

(五)信息不对称

1、企业与金融机构之间的信息不对称

企业作为贷款需求方,对自身的经营状况、财务状况等信息掌握得较为全面,而金融机构作为贷款供给方,在获取企业信息方面存在一定的困难,由于信息不对称,金融机构难以准确评估企业的信用风险,可能会出现逆向选择和道德风险问题,一些信用状况较差的企业可能会积极申请贷款,而金融机构由于难以识别其真实风险,可能会给予贷款,从而增加了贷款风险。

2、金融机构之间的信息不对称

不同金融机构之间也存在信息不对称的问题,由于各金融机构的信息系统相对独立,缺乏有效的信息共享机制,导致金融机构之间难以获取全面、准确的企业信用信息,这使得金融机构在进行贷款决策时,可能会出现重复调查、重复评估等情况,增加了信息成本和贷款风险。

三、企业贷款征信风险的影响

(一)对金融机构的影响

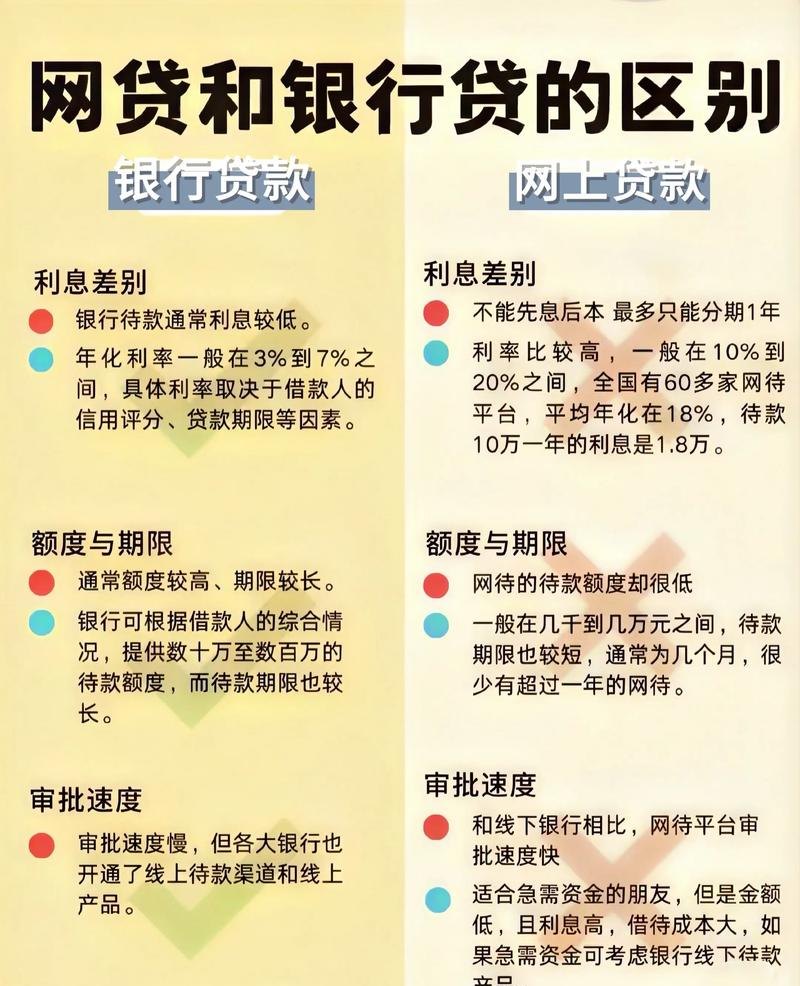

1、增加不良贷款率

企业贷款征信风险的增加会导致金融机构不良贷款率上升,影响金融机构的资产质量和盈利能力,不良贷款的增加会使金融机构的资金占用增加,利息收入减少,同时还可能需要计提更多的坏账准备,进一步侵蚀金融机构的利润,严重的情况下,可能会导致金融机构出现流动性危机,甚至破产倒闭。

2、降低信贷投放积极性

为了控制贷款风险,金融机构在面对企业贷款征信风险较高的情况时,可能会采取谨慎的信贷政策,降低信贷投放的积极性,这会导致企业融资困难,影响企业的发展,进而对整个经济的增长产生不利影响,信贷投放的减少也会影响金融机构的业务拓展和收入来源,不利于金融机构的可持续发展。

3、增加风险管理成本

为了应对企业贷款征信风险,金融机构需要投入大量的人力、物力和财力进行风险评估、监控和管理,金融机构需要建立完善的信用评级体系、风险预警机制等,这会增加金融机构的运营成本,风险的发生还可能导致金融机构遭受经济损失,进一步增加了金融机构的风险管理成本。

(二)对企业的影响

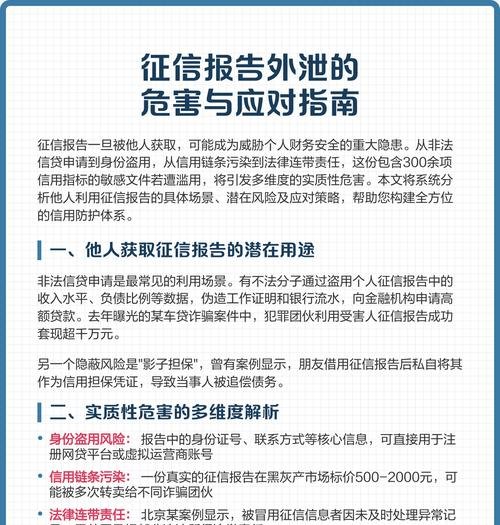

1、增加融资成本

企业贷款征信风险较高时,金融机构会要求企业提供更高的担保或支付更高的利率,以弥补可能面临的风险,这会增加企业的融资成本,降低企业的利润水平,影响企业的发展,特别是对于一些中小企业来说,融资成本的增加可能会使其面临生存困境。

2、限制企业发展

企业贷款征信风险的存在会限制企业的发展,企业可能因为融资困难而无法获得足够的资金进行技术创新、市场拓展等活动,影响企业的竞争力和发展潜力;企业可能因为信用违约而面临法律诉讼、信用记录受损等问题,进一步限制了企业的发展空间。

3、影响企业声誉

企业的信用状况不仅关系到其融资能力,还会影响企业的声誉,一旦企业出现信用违约等风险事件,会对企业的声誉造成负面影响,降低企业在市场中的形象和信誉,这会影响企业与供应商、客户、合作伙伴等的关系,进而影响企业的经营和发展。

(三)对整个经济体系的影响

1、影响金融市场稳定

企业贷款征信风险的增加会导致金融市场的不稳定,不良贷款的增加可能引发金融机构的信用危机,进而影响整个金融市场的信心,一旦金融市场出现恐慌情绪,可能会引发系统性金融风险,对整个经济体系造成严重的冲击,2008年全球金融危机就是由美国次贷危机引发的,而次贷危机的根源之一就是房地产市场的信用风险不断积累,最终导致金融市场的崩溃。

2、阻碍经济增长

企业是经济增长的重要主体,企业贷款征信风险的增加会限制企业的发展,进而影响经济的增长,融资困难会使企业无法进行有效的投资和扩张,影响生产效率的提高和经济结构的调整,信用违约等风险事件还会导致资源配置的扭曲,降低经济的整体运行效率。

3、增加社会信用风险

企业贷款征信风险的积累会增加社会信用风险,信用违约等风险事件不仅会影响金融机构和企业,还会对社会信用体系造成冲击,社会信用体系的不完善会影响市场交易的效率和公平性,降低社会资源的配置效率,阻碍经济的健康发展。

四、企业贷款征信风险的应对策略

(一)完善信用评级制度

1、优化评级指标体系

应建立一套全面、科学、合理的企业信用评级指标体系,综合考虑企业的财务指标和非财务指标,除了偿债能力、盈利能力等财务指标外,还应纳入企业的管理水平、市场竞争力、创新能力、社会责任等非财务指标,通过多维度的评估,更准确地反映企业的信用状况,降低信用评级的误差。

2、提高评级机构独立性

加强对评级机构的监管,提高评级机构的独立性和公正性,建立评级机构的准入和退出机制,严格审查评级机构的资质和信誉,加强对评级过程的监督,防止评级机构受到利益相关方的影响,确保评级结果的真实性和客观性,鼓励评级机构之间的良性竞争,提高评级质量。

3、及时更新评级结果

建立动态的信用评级更新机制,要求评级机构定期对企业的信用状况进行跟踪评估,并及时更新评级结果,利用大数据、云计算等技术手段,提高评级信息的收集和处理效率,确保评级结果能够及时反映企业的最新信用状况。

(二)加强企业自身信用建设

1、规范企业经营管理

企业应加强内部管理,完善各项规章制度,提高经营管理水平,建立科学的决策机制,加强市场调研和战略规划,避免经营策略失误,规范财务管理,如实编制财务报表,加强资金管理,防止资金挪用等问题,加强内部控制,建立有效的监督和制衡机制,确保企业各项业务的规范运行。

2、提高企业信用意识

企业应增强信用意识,树立良好的信用形象,遵守法律法规,按时履行还款义务,积极维护与金融机构、供应商、客户等的信用关系,加强诚信文化建设,将诚信理念融入企业的价值观和企业文化中,形成良好的企业信用氛围。

3、加强信息披露

企业应加强信息披露,提高信息透明度,及时、准确地向金融机构和社会公众披露企业的经营状况、财务状况、重大事项等信息,让各方能够充分了解企业的真实情况,通过信息披露,增强企业与各方的信任,降低信息不对称程度,减少信用风险。

(三)优化金融机构风险管理

1、完善风险管理体系

金融机构应建立完善的风险管理体系,加强对企业贷款征信风险的识别、评估、监测和控制,制定科学合理的风险管理制度和流程,明确各部门和岗位的风险管理职责,加强风险文化建设,提高员工的风险意识和风险管理能力。

2、加强贷前审查

在发放贷款前,金融机构应加强对企业的贷前审查,深入了解企业的基本情况、经营状况、财务状况、信用状况等,对企业的信用风险进行全面评估,通过实地考察、查阅资料、与企业管理层沟通等方式,获取真实可靠的信息,为贷款决策提供依据。

3、加强贷后管理

金融机构应加强对贷款企业的贷后管理,及时跟踪企业的经营变化和信用状况,定期对企业进行回访,了解企业的还款情况和资金使用情况,加强对担保物的管理,确保担保物的价值稳定,发现企业存在风险隐患时,应及时采取措施,防范风险的发生。

(四)完善法律法规

1、健全信用法律法规

应加快完善信用法律法规,明确企业信用信息的采集、披露、使用等方面的规定,为企业信用信息的共享和利用提供法律保障,加大对信用违约行为的处罚力度,提高企业的违约成本,增强企业的信用约束,完善相关的法律法规,为金融机构防范贷款风险提供法律支持。

2、加强担保法律法规建设

进一步完善担保法律法规,明确担保物的评估、处置等方面的规定,提高担保的有效性,加强对担保机构的监管,规范担保机构的经营行为,防范担保风险,建立担保风险补偿机制,降低金融机构的担保风险。

(五)加强信息共享

1、建立企业信用信息共享平台

由政府牵头,建立统一的企业信用信息共享平台,整合各部门、各金融机构的企业信用信息,实现信息的互联互通,让金融机构和社会公众能够方便快捷地获取企业的信用信息,通过信息共享平台,降低信息不对称程度,提高信用风险管理水平。

2、加强金融机构之间的信息合作

金融机构之间应加强信息合作,建立信息共享机制,通过建立行业协会、开展联合征信等方式,实现金融机构之间的信息共享,共同防范企业贷款征信风险,提高金融市场的稳定性。

五、结论

企业贷款征信风险是一个复杂的问题,其成因涉及企业自身、宏观经济环境、信用评级体系、法律法规和信息不对称等多个方面,企业贷款征信风险的存在对金融机构、企业和整个经济体系都可能产生不利影响,如增加不良贷款率、降低信贷投放积极性、增加融资成本、限制企业发展等,为了有效应对企业贷款征信风险,需要从完善信用评级制度、加强企业自身信用建设、优化金融机构风险管理、完善法律法规和加强信息共享等多个方面入手,采取综合措施,只有这样,才能降低企业贷款征信风险,促进金融市场的健康稳定发展,推动经济的持续增长,企业和金融机构也应增强风险意识,不断提高风险管理水平,共同应对企业贷款征信风险带来的挑战。